HOWS文学ゼミニュース No.8 2024年 7月18日

発行:HOWS文学ゼミナール

HOWS(本郷文化フォーラムワーカーズスクール)

◇藤田武の一首(加部洋祐)◇藤田武の一首(加部洋祐) ……………………………1

◇青龍帰天――金山政紀挽歌(加部洋祐) ………………………………………………5

◇金山政紀個展2020年 ……………………………………………………………………6

◇道へのオード(究極Q太郎) ……………………………………………………………7

◇5月12日亀井文夫『戦ふ兵隊』上映会に参加して………………………………………8

戦争のアイロニーと悲しみを捉えたドキュメンタリー(山本恵美子) ………………8

亀井文夫監督『戦ふ兵隊』を見て(伊集院隆史)………………………………………10

『戦ふ兵隊』上映会と兵隊の歌(松岡慶一)……………………………………………11

◇歴史エッセイ 北の人びと( 4 )(渥美 博)…………………………………………13

◇書評 庄司薫『さよなら快傑黒頭巾』(野田光太郎)…………………………………20

◇関東大震災時の朝鮮人大虐殺をめぐる初学者からの若干の疑問(飯島 聡)………24

◇パレスチナに明日はあるのか――「ガザ七人の画家展」を観て(松岡慶一) ………30

藤田武の一首

![]()

「藤田武作品集」(「現代短歌雁」58号/雁書館/2004年8月)より。私の短歌の師である藤田武(1929-2014)は歌集を持たない歌人だった。なので、その自選短歌作品1050首を収録した「現代短歌雁」のこの号の総特集「藤田武の世界」は現在、資料的にも大変重要かつ貴重なものになっている。

引用した歌は「藤田武作品集」の巻頭を飾る連作「黒き掌」(1953年)の中の一首。より詳しく書くと、「黒き掌」はさらにいくつかの小題に分かれており、引用歌はその最初の小題である「原爆の街に」に収められている(注1)。

小題からも明らかなように、この歌は原爆の、その爆心地の状況を詠んだ歌だ(総特集に寄せられた村木道彦の論考「状況と存在の狭間で」には「復員途上で見聞した広島の惨状」と書かれている)。原爆の、その尋常ならざる超高熱によって、人体は一瞬で消滅し、影だけが石段等に残される……それはまさに、ここで藤田が詠んでいるように「刻みつけ」られるという驚異を絶した事態だが、この歌の真価は下句にある。爆心地の光景を目の当たりにして、この歌人は絶望したのではない。そんなふうには詠まれても書かれてもいない。当たり前だが絶望という言葉は、感情は、原爆以前からあったし、また戦争や大災害に、今のところ幸運にも巻き込まれたことのない私のような人間でも、しょっちゅう絶望的な気分になることくらいは出来る──それが絶望の名に値するか否かを別にすれば。しかしともかく、そのようであるがゆえに絶望という言葉は、爆心地の光景を前にしたこの歌人の内部において砕け散らざるを得ない。多くの人々がたった一瞬で、遺体すら残らぬほどの徹底さで虐殺される──これは原爆以前にはあり得なかったことだ。絶望という言葉は自らの限界に絶望せざるを得ない。では、どうなったのか。絶望自体が死に(虐殺されて)、この歌人の面前に〈絶望〉として現れたのだ。これを例えば「亡霊的に」などと形容することを、私は拒否したいと思う。「銀行の石段に影を刻みつけ」られた人(人たち)のその「影」は、亡霊的などという時としてはありがたがられることもあるような、そのような観念へと回収されてしまうものとは到底思われない。絶望同様、亡霊もまた自らの存在論的限界、倫理的限界に直面し、消滅した(虐殺された)のだ……。歌人の前に現れた〈絶望〉は絶望の亡霊としてではなく、それ以前の、そしておそらくは今日に至るまでの、あらゆる価値観を破綻させつつ、銀行の石段に刻みつけられた「影」と一つになって、「黒き掌を垂れて」ゆっくりと近づいて来たのだ……と私は考えたい。

歌人が絶望したのではなく、〈絶望〉がこのようななにかとして歌人に近づいて来るということ──この二つを明確に区別すること、もっと言えばこの二つの間に横たわる断絶をしかと認識すること──それはこの歌を鑑賞することの肝になると私は思うし、藤田武という歌人の歌を理解する上での分かれ道にもなると思う(注2)。そしてこの断絶は、原爆によって殺戮された人たちと、そうはならなかった藤田との間にも、おそらくは引かれていたことだろう。

しかしまた同時に、運命の歯車が少しでも掛け違っていたら自分自身も「銀行の石段に影を刻みつけ」ることになりかねなかったという思いが、藤田にはあったはずだ。戦時中、当然のように、死は常に藤田の近くにあった。1940年、藤田は海軍兵学校予科に入学しており、「現代短歌雁」の総特集にある自筆年譜には「兵学校時代における死との対面が、自己との対話を求めさせ、作歌への契機となった。」と書かれている。私は藤田本人から、この辺りの経緯を少し詳しく聞いたことがある。兵学校に入ったのは、兵隊として偉くなれば死なないで済むと考えたからで、なのに入ったら教官から、お前らは死ぬためにここに入学したのだと言われた、と。生と死との間には確かに断絶がある。生を尊く思えば思うほどに死への恐れは強くなり、断絶はいよいよその深淵を広げる。けれども圧倒的な外からの力によって、この断絶をいとも簡単に飛び越えさせられてしまう状況において、断絶の性質はおそらく変化する。「黒き掌」の一首に立ち戻れば、こちら側へとやって来る〈絶望〉と歌人との間には生と死の断絶の他に、死への異様な近しさが確かにあると思われるのだ。

藤田武は、おそらくこの生と死の断絶と近しさをともに自らの深奥へと受け入れた(注3)。だからこそ連作「黒き掌」の中盤には「朝(も)靄(や)のなか塵芥処理場に黒き掌を冷え冷え垂らし集ひくる労働者」や「機械的に汚物を処理する黒き掌よしんかんと輝(て)る風光のなかに」といった歌が収められている。一読して明らかなように、本稿冒頭の引用歌では原爆による死者たちのものであった「黒き掌」が、ここでは生きた労働者たちに──それも「塵芥」や「汚物」を処理するという辛い労働に従事しなければならない階級的立場にある──引き継がれている。このような引き継ぎが可能だったのは、生と死の断絶と近しさをともに深奥へと受け入れた自らを介しつつ、紛れもなくこの労働者たちも戦時中、そのような藤田と同様に死と隣り合わせの立場にあったはずだからだ(注4)。

ところで、このように本稿冒頭の一首に端を発する生と死の断絶と近しさについて書くとき──特にその断絶というものを思うとき、私はかかる冒頭の一首とそれを読むこの私との間に横たわるさらにもう一つの断絶のことを思わずにはおれない。私は戦争に巻き込まれたことはない。その私がこの歌と、果たしてどのように向き合うことが出来るのか。少なくとも、感情移入は許されないだろう。私が絶望的な思いでいるとき、まさにそのことがこの歌との断絶をますます厳然たるものにせざるを得ないことは、すでに述べたことからも明らかだろう。しかし、だからといって、向き合うことを拒絶することもまた出来ないのだ。戦争の記憶を風化させることに繋がる言説や行為というものは、自分たちの上にまたしても爆弾が落とされることになるかもしれないということや、あるいは自分たちがまたしても他国の人々を国からの命令によって殺しに行かねばならなくなるかもしれないということ等を再び招きかねないその危険性を増幅させるに等しいからだ。この歌が「来し」で終わっているのはまことに重要で、それは亡霊にすらなることが出来なかった〈絶望〉が、その存在を、あるいは非存在を、それでもなお忘却することは許さないという意志を表明していることに他ならない。上述のように、藤田武はこの〈絶望〉を──戦争による生と死の断絶と近しさを──自らの深奥へと受け入れ、引き継いだ。そして私が見る限り、生涯それを貫いた。即ち、反戦・反権力・そして反天皇制の立場を。反権力には反歌壇の意味合いもあったし、また前衛短歌運動時代から交流のあった岡井隆が歌会始選者になった際には批判を辞さなかった。──このように藤田の政治的な立ち位置はかなり明確なのだが、その歌はけしてスローガン的な方向に行くことはなかった。本稿冒頭の一首が放つ黒いアウラはその濃淡はあっても、ほぼ全ての藤田作品に通底するもので、それは藤田が〈絶望〉の、「黒き掌」の、その意志を、生涯に亘り引き受け続けたという私の見方の根拠となっている。

私が「黒き掌」の一首を読むとき、この一首および連作と私との間に横たわる断絶──私もまず、この断絶を受け入れねばならないと考えている。この一首を論じる際に、断絶とともに言及した近しさについては取り敢えず置いておく他ない。しかしまず、受け入れるのでなければ、私の書く言葉の中に断絶を深く刻印させるのでなければ、私が仮に反戦やどんなに平和への願いを表現するとしても、全て空転するだろうことは火を見るよりも明らかに思える。──私はこれまで、反戦や平和への願いというようなものを、詠んだり書いたりしたことは殆どないということを付け加えねばならないにしても。

*

注1「黒き掌」の全体はかなりの首数になってしまうので、ここではせめて「原爆の街に」を構成する歌だけでも引かせてもらいたい。以下の通りである。

顔貌(かたち)なき原爆の子らかくれ棲む街に蜻蛉(あきつ)をかなしく見たり

爆心の瓦礫にとまる赤(あか)蜻蛉(あきつ)雲(か)翳(げ)とほる時氷ると思ふ

痙(ひき)攣(つ)れし傷痕(きず)に化粧しゐる少女秘むる抗議は一生(ひとよ)つづかむ

死と埋葬瞬時に終へて黒き影生き居しものの小さき証(あかし)

銀行の石段に影を刻みつけ〈絶望〉のみ黒き掌を垂れて来し

背はあかく絣の斑点に烙き爛れ神を凝視(みつ)めしか首ながく死ぬ

なお、藤田には「ルビは美」という自説があり、ルビは作品の一部だった。「赤」などという字よりも、「絣」等の字にこそルビがほしいと思う方もいるかも知れないが、こうした美意識に基づくことなので、ご了承願いたい。

注2 藤田武という歌人の特徴として、短歌表現に対する果敢さを無視するわけにはいかない。前衛短歌をその理論面において支え続けた批評家である菱川善夫も、「現代短歌雁」の総特集に寄せた論考「予感的超越者の誕生と苦闘」の中で、「黒き掌」の歌およびその連作について、「「〈絶望〉のみ」が、「黒き掌」を垂れてやって来る抽象力」を評価し、「いずれの作品も秀抜な技法に支えられている。」と述べている。この「秀抜な技法」こそ(本稿で私はそれを敢えて強調せずに書いているけれども)藤田をただの歌人ではなく、「前衛歌人」の一人たらしめた特徴だったと言えよう。その後、藤田は一前衛歌人としても、そしてその活動の拠点であった千葉を中心に組織的にも、短歌の表現を貪欲に探求してゆくことになる。拙歌に「、 春 春 多 ま ? … 多 ね 、

春」という一見歌とも言えない歌があるが(拙歌集『亞天使』に収録されている)、そしてこの歌は殆どの歌人が受け止めることの出来なかった歌だが、この歌もまた藤田の主宰する研究的な歌会の中で作り出された一首で、要するに藤田の前衛短歌は少なくともこの辺りまではその射程圏内なのだ。つまるところ、藤田は短歌を奈落の相(これは藤田の歌論の中核をなす「夢闇」という言葉に、おそらくは通じている)において読むことが出来たからだ。下らない自己弁護のためにこの注を書いているわけではない。こうしたことを書くわけは、この論点は下記のウェブサイトの私のプロフィール欄にも書いているように、遠く隔たってしまった作品と作品との間に、ゆくゆくは対話の可能性を模索してゆきたいという目標に通じていると思うがゆえなのだ。

注3 前掲の村木道彦の論考には、鮎川信夫の「死んだ男」が比較対象として明確に言及されている。そこに出てくる有名な「遺言執行人」という言葉に村木は藤田の姿を重ねているが、村木とは世代的にかなりの開きがある私でも、やはり同様の印象を持つというのは偽りならぬ思いだ。なお村木の論考はその後、「遺言執行人」とは異なる藤田の他の一面についても記しているが、ここではこれ以上は言及しない。

注4 なお「黒き掌」は原爆による死者たちと、戦後の労働者たちにのみ重ね合わされているわけではない。「藤田武作品集」で「黒き掌」の次に収められている短歌連作「赤き坩堝」の中の一首、「屍体運搬の起重機の下掩ひかぶさる黒き巨大な掌(てのひら)がわれに」について、前掲の論考で菱川善夫は「真実を掩いかくす権力の掌」を暗示しているとする。「黒き掌」という言葉が藤田の中でどれほど多義的そして重層的に用いられているかがわかる。

(本稿はウェブサイト「一篇の詩への旅」https://nzdmw.crayonsite.com/ 掲載の記事(2024.1.30)を初出とし、それに微修正を加えたものとなります。)

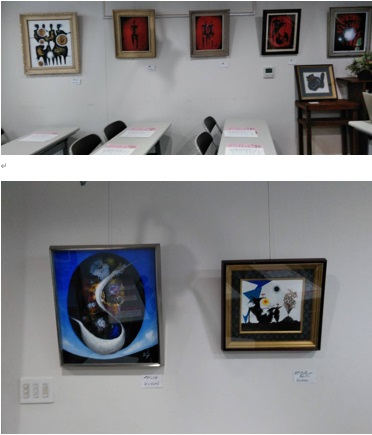

金山政紀個展(2020年1月、本郷文化フォーラムホールにて)

金山政紀さん(画家)が今年3月9日逝去された。享年81歳。確か、パートナーの金山明子さん(画家)ともども2000年に本郷文化フォーラムワーカーズスクール(HOWS)ができた時から協働してきた大切な友人だ。柔らかな声、優しい笑顔が忘れられない。本当に残念だ。思い出はいくつもある。写真は2020年1月に個展を開催された時のもの。(松岡慶一)

道へのオード

究極Q太郎

ただの散歩が

長い旅へとかわるまで歩く。

ゴールを持たない

あの旅のことだ。

もはや何もかもが窮したと思い

進むべきとこだわる道は尽きたのだった。

そっと身を軽く

離すようにさまよいだす。

あとはひたすら

歩いていくのみ

あとはひたすら

それに沈潜する。

いまどこにいて

私とは誰なのか

見失いかまわなくなるほど

陶然とする時には

私が

道そのものになっている。

それは詩人たちが

語ってきた通りだった。

いつしかわだかまる思いが

晴れあがる。

そして眩むほどまばゆい

今日という今日が

開かれるだろう。

(目から鱗がはがれたように

見えかたが変わっている)

そして先行きの暗さに

怖じけづかぬ

ためらいのない足取りで進む頃には

その道が尽きることは

ありはしないと分かる。

道ゆく先で出会う人と

ふれあい、抗うなかに

対位法のように絡む

誰かをえるだろう。

その誰か、わかちあう人に

崩されながら

君の足取りは

粘りのあるリズムを

おびるようになる。

もとより意のままにはならない

この世界なのだ。

完膚なきまで

崩されることがないため

君の粘りが

より深い世界へ

抜けていくときのため。

〔『ガザの上にも月はのぼる/道へのオード 究極Q太郎詩集』(2024年2月12日「詩の朗読会3K16」にて配布された)より〕

5月12日亀井文夫『戦ふ兵隊』上映会に参加して

戦争のアイロニーと悲しみを捉えたドキュメンタリー

「感動しろ! しかも、動じるな!」をいかに実践するか

山本恵美子

『戦ふ兵隊』という言葉から想像される、勇ましい・ヒロイック・戦意高揚的・スペクタクルといったイメージからはかけ離れた内容の映画である。映画を見れば、このタイトルが反語的な意味を付されていることがわかる。大本営が発表する戦況やプロパガンダからは隠されていた、兵隊の実像をこそ人びとに見せようとしているのだ。また、亀井文夫の視点は味方である日本軍の兵士のみに向けられるのではない。侵略の犠牲者である名も無き中国の農民たちの姿を、ありのままに捉えている。「敵」として描こうとする意図は、そこにはない。日本の兵隊も本来その多くは農民であって、自分たちが侵略している農村の中国人と同じように、土地に根ざして生産を営んできたはずである。生産の苦労や喜びを知る人間が、異国では生命を奪い土地を荒らすという戦争のアイロニーを、この映画から感じる。

映画は日本軍の襲撃から避難する中国の農民たちの場面から始まるのも、陸軍省後援で企画制作された映画としては異色にちがいない。このシークエンスで特に気になったのは、最後に出てくる石像である。カメラは石像の顔をアップで捉えたのち、石像全体を見せるカットに移る。石像は路傍にぽつんと立っていることがわかる。その人は両手で顔を覆っている。これは嘆きの像なのだと直感的に思った。野道にひっそりと佇む素朴な石像に目を向ける亀井文夫の視点に、わたしは感動を覚えた。

上映会で配られた資料によると、亀井文夫は反戦映画を作ろうとしたわけではない。だが、「中国人に対して、『敵』という意識はまるで持てなかったし、一片の憎しみの感情も持てなかった」という。さらに、「戦争で苦しむ大地、兵隊も農民を含めてそこに生きる人間、馬や一本の草の悲しみまでものがさずに記録したいと努力した」。武漢作戦に従軍してカメラを回した亀井文夫が見たのは戦争の正義や美しさではなく悲しさであり、それを偽りなく描き出そうと作られたのが『戦ふ兵隊』だと言える。石像が映っていたのは数秒だったろう。まもなくカットが切り替わり、物々しい戦車が農村地を進む場面になる。戦車の出す不快な轟音が否応なく耳に響く。その姿は農民の嘆きを生む破壊・侵略の象徴として、わたしの脳裏に焼き付くようであった。

映画は軍隊生活の日常も伝える。食事は干した野菜と米。エネルギーの高い食材など手に入らないのだ。また、現地の水は飲むことができず、水も非常に貴重だった。軍隊の貧しい実態が淡々と暴露されている。険しい山道を行軍しなければならないことも、兵隊を疲弊させたと容易に想像できる。日本軍の敵は中国軍やゲリラだけではなかった。中国の土地、自然が大きな敵となったことに気づかされる。ついぞ侵略し得ない存在として、土地、そしてそこに暮らす農民たちがいたのだ。このことは、日本軍が去ったあとにふたたび田畑を耕し始める農民のシーンにおいて、顕著に示されている。

兵隊の実情を暴くこのドキュメンタリーは、撮影隊が従軍し兵隊と生活を共にしたからこそ可能であったとも思う。そのとき、必然的に撮影対象との距離は心理的にも非常に近くなり得る。亀井文夫は表現者としてこの点に細心の注意を払っていた。こう書いている。

「こんどの撮影では、対象が、時にわれわれを呑み込まんばかりのはげしさで迫って来た。こんな時、われわれの感情が対象に呑み込まれてしまったらもう仕事は駄目だ。たとえば、われわれの目前で、一人の兵士が弾を受けて倒れたとする。この時われわれがなすべき事は彼に繃帯を巻いてやることではなくて、じっと観察し、キャメラを向けるべきだと考える。これは、外科の医師が手術刀を持った時のような、冷徹な態度に等しい。だからといって、この時われわれが、非人間的な無感性になっていたのでは、またいけない。傷ついた兵士に対して、あらゆるナイーヴな感情を率直に感じながらも、仕事はまったく冷静な態度で継続すべきだ。」

また、こうも言っている。「対象に感動しろ! しかも、動じるな!」亀井文夫はこれを「撮影の際の最も必要な態度」だとするが、わたしにとっても必要な態度だと、大きな共感をもって読んだ。それは同時に「非常に困難な態度」でもある。けれども、複雑怪奇な現代世界において、ものごとの本質に少しでも近づくためには、他者の傷や苦しみに共感する自己と、その自己を意識的に突き放して冷静に俯瞰するもう一人の自己が不可欠だと、わたしは考えている。たとえば、他者の苦しみに共感し怒ることは、人間性において非常に重要なことだ。しかし、その怒りを自ら持て余し、結果としての行動がただ怒りの発散を目的としているようなら、それは駄目なのだと思う。いったい自分のこの怒りはどこから来るのか。己の内部を見つめ、それがまっとうな怒りであることを――種々の情報・知識も集めながら――確認し、自分のなすべきことを見定める必要があるのではないだろうか。それは、怒りの感情を意識によってクリエイティブパワーに変えるプロセスなのだと思う。

注:引用は配付資料に頼った。いずれも、亀井文夫著・谷川義雄構成・編集『たたかう映画――ドキュメンタリストの昭和史』(岩波新書、1989年)から。

亀井文夫監督『戦ふ兵隊』を見て

伊集院隆史

飯島さんに誘われるがまま江古田で鑑賞することとなったモノクロ映画は、66分間で戦争の「リアル」を鮮明に描き出していた。

映画全体を通して、日本軍侵攻後の廃墟と化した街並みや疲れ果て建物の前で眠りこむ兵士の姿などがモンタージュされ、バックサウンドの悲壮なクラシックと相まって、淡々とした寂寥な感を抱かせる構成であった。私は当初、日中戦争といえば南京大虐殺や731部隊など、残虐な反人道的行為ばかりが想起されていたために、ある意味いかなる衝撃も高揚感も沸き立たせないスクリーンを前に拍子抜けした。しかし、軍司令部から大衆を戦争の熱気に駆り立てるようなプロパガンダ映画を依頼されていた時代状況を鑑みると、日本人兵士や中国人農民の疲弊しきった姿を克明に映し出した亀井の選択には、反戦意識とリアリズムからなる「政治」的抵抗心を感じぬ訳にはいかないのだ。

勿論亀井は映画を時代性と宣伝性から独立した芸術形式と把捉しており、「人間性の美しさを追求する処の、時代と国境を越えた本能」(亀井文夫・谷川義雄『たたかう映画――ドキュメンタリストの昭和史』)によって「常に死に直面して働いている兵隊の、(中略)かけひきのない最も美しい人間性を裸のままに生活しているその生活感情」(同)を描き出そうとした。撮影する際にも「傷ついた兵士に対して、あらゆるナイーヴな感情を率直に感じながらも、仕事はまったく冷静な態度で継続」(同)するほど、リアリズムを貫徹している。しかし、厳然なリアリズムは現実改変への政治的意志によって可能になると私には思えてならない。花田清輝が戦前右翼雑誌で、韜晦な表現を駆使し検閲をかいくぐったように、亀井の芸術性は中国兵捕虜をして「故郷へ帰りたい」という日本兵の本音を語らしめるようなポリティカルセンスなくして現前しえなかったろう。いわば政治とアバンギャルド両方の目をそなえねば、真の芸術はありえない。

ベンヤミンが言うように、映画とはそもそも、大衆をファシズムの渦中へと投入する道具にもなれば、人民を革命的変革へと導く契機にもなりうる、「政治」的装置なのだ。ファシズムが戦争の芸術化というデモクラシーの熱気とともに出現した事実を省みても、撮影者を被写体が飲み込まんと迫りくる戦場にあって、「戦争と生命の悲痛な関係」を余すとこなくカメラに収めんとし、戦争のオーラを剥ぎ取り続けた亀井の姿勢は、大規模な戦争が2つも同時進行する現代の私たちに、抵抗の在り方が何たるかを示唆してやまない。

松岡慶一

『戦ふ兵隊』上映会のこと

5月12日(日)に亀井文夫『戦ふ兵隊』を開催した。参加者は11名、映画上映のあと、わたしが短く資料を解説してから討論に移った。会場の参加者からさまざまな意見が出された。青年、中年、老年、それぞれの歳でなければ言えないことを皆さん率直に発言していて、わたしも学ぶところ多かった。

上映会への参加の呼びかけ「戦争の真実を知ってください。国が〝強い軍隊〟をつくれば、わが身を守れるというものじゃない。騙されてはいけない。戦争は他国の人々を傷つけ殺し、徴兵された者たちも死んでいく。」そのことを『戦ふ兵隊』を観て参加者それぞれが感じとってくれたと心から思えた。それを良くあらわしているのが、本ニュースに掲載された山本恵美子さん、伊集院隆史さんの文章だ。お二人とも若い世代だが、この二つの文にわたしは学ぶべきことが多くある。

兵隊の歌について

『戦ふ兵隊』は亀井文雄監督はじめ、キャメラマン、録音技師らスタッフが武漢攻略作戦に随行して戦争の真実を伝えようとしたものだ。その中に他国を侵略する兵隊たち、そして侵略される中国の民衆の姿はありのままとらえられている。

「兵隊の歌について」では、戦う兵隊たちの声を伝えたい。

1939年に刊行された『支那事変歌集』(斉藤茂吉・土屋文明編、岩波書店)の前編に『アララギ』誌に短歌を寄せた日中戦争に徴兵・動員された兵士たちの短歌が収められている。『思想運動』2024年5月号「頂門一針」にその短歌のいくつかを掲げたが、それはアララギの歌人近藤芳美の「わらび座と文化運動を考える会」主催の公開講座での講演(1990年)をまとめた岩波ブックレット『戦争と短歌』(1991年発行)から抜粋したものだ。今回はそれを再録し、もう少し増補して紹介する。

『支那事変歌集』には斉藤茂吉の歌も載っている。後編の「銃後」の短歌の中にある十首のひとつ

今とどろとどろ天(あま)ひびき地(つち)ひびく聖(きよ)き勝どきや大き勝鬨や

この短歌(「武漢三鎮陥つ」五首のうちの一首)は、日中戦争当時、新聞、ラジオ、映画のニュースで戦意高揚が煽られたが、その宣伝のような短歌となっている。十首中七首はこういった調子だ。

日中全面戦争(支那事変)がはじまると国内は戦争プロパガンダ一色に覆われる。だが、国内に生きる人々は戦争万歳一色だろうか? 身内が徴兵され、戦地に行くことになったら、その身を心配し、不安に駆られ、戦地に居る身内の消息を知りたいと思うだろう。亀井文夫の映画『上海』、『戦ふ兵隊』はそのような銃後の声に答えようとしたものだ。

そのような声は後編の銃後の短歌の中に溢れている。近藤芳美『戦争と短歌』には載っていないが、『支那事変歌集』から六首を以下に。

街上に撃たれし兵の映像が弟に似てしばらくは消えず

足早に靴ならし舗道すぎゆける中尉をたまゆら兄かと思ふ

兄戦死の詳報を息つめて幾度もよみぬ同じところを

わが願つひにむなしもいで征きし夫のかへりこずおほ母逝きぬ

宿場行く馬稀に見ゆこの谷の荷馬戦(いくさ)に多く行きしとふ

ブリキ帽貫かれ死にたる年若き支那兵をあはれみし君も斃れき

そこには斉藤茂吉の歌のような戦争謳歌は見当たらない。

『支那事変歌集』前編の兵隊たちの歌は、無名の戦う兵士の声を届けるものであった。

以下に近藤芳美のブックレットに即してそれを届けよう。

浅見幸三――衛生兵(以下近藤芳美のブックレットによる。近藤の推測もあり)

路地ゆけばわが兵服に吠え立つる犬をしづめて支那人居りぬ

年齢のいたく異なる敵の捕虜紅顔の美少年唾のみ居りき

青山星三――召集軍医

戦死せる南昌大学生の跡といへば赤き十字架に涙ぐむなり

寄り来りあかつき谷に友を焼き火の燃えたつを見つつ別るる

上原吉之助――信州の農民

みごもりて秋田県ゆ来し馬の戦ひつつ産み仔を連れたり

瓜生鉄雄――召集将校

傷つきし残敵壕の中より鍋を投げ鉄瓶を投げて抵抗をしつ

上稲吉――学校の教師

幾度か来つる補充兵に混り居し教子の多くは行方を知らず

生き残りとぼしき我等月夜空雁がかへると眼ざめて言ひ出づ

鈴木左兵衛――近江商人

うら若き敵の屍よ細き指あはれ美しく爪を切りたり

竹内六郎――『アララギ』発行所で校正などをやっていた人

戦友のまたたふるれば残りたる将棋の駒を吾はさげゆく

巡察に出で来し巷しづかにて棺をつくる音ひびきをり

中山隆祐――召集将校

大いなる事変おこしし首相陸相らしりぞきて局外にあり得るものを

生井武司――召集将校

戦ひすみ夜更け入りにし家の中乱れし家具に蚕這ひをり

担架にて壕ゆく屍を送り立つ曇り夜の星見えて光なし

藤原哲夫――召集軍医

行軍の軍とどまれば露霜の白くふりたる草食(は)む馬は

渡辺直己――召集将校

炕(かん)の中にひそみて最後まで抵抗せしは色白き青年とその親なりき

*炕はオンドル

涙拭ひて逆襲し来る敵兵は髪長き広西学生軍なりき

歴史エッセイ 北の人びと(4)

渥美 博

人々はアイヌの後姿を見送った、滅びゆく民族の影は一つではなく

いくつもの陰影が重なりあつてみえるように、

彼等の肩や骨格がたくましいのに

妙にその後姿がしょんぼりとしてみえる

小熊秀雄の長詩「飛ぶ橇―アイヌ民族のために―」(5)より

(13)津軽海峡

三馬屋(三厩)より竜飛鼻まで三十六町道に三里近し(三里弱の意――筆者)。竜飛鼻より白神鼻まで七里、しかれば松前の津までは十里に少し通し、右のごとくわずかなる海上といえども、西の方数千里の大海より東海へ行く潮、片潮〔潮が数日続いて一方にだけ引くもの〕にて、その急なること滝の水ごとし。海上に三つの難所あり、いわゆる竜飛鼻潮、中の潮、しらかみの潮と称し、竜飛の潮というは、潮流竜飛鼻の岩石に行きあたり、そのはねさき至って強く、潮行き一段高し。中の潮というは、竜飛鼻よりわけ出す潮先と、白神鼻よりわけ出す潮先と、中にて戦うゆえに、逆浪立ちあがりて時として定かならず。この潮行き・潮くるい、不案内にては一棹誤る時は、船を潮に押し廻され、忽ち危うきに至ることにて、日本第一の瀬戸なり。(『東遊雑記』古川古松軒)

青森県の東部を糠部(ぬかのぶ)と呼んだが、そこに勢力を持っていた南部氏に十三湊を追われて安藤盛季・康季父子が北海道の渡島半島に逃れたのは1432(永享4)年のことであった。幕府の調停で翌年いったんは復帰するが、10年後、1442年に再び十三湊を追われ小泊から松前に逃れた。1446(文安3)年に盛季は息子康季を津軽に戻し失地回復をはかったが、康季は病没した。1453(享徳2)年盛季の孫の義季が津軽、鼻輪郡大浦郷で南部軍に攻撃され自害した。安藤一族の惣領家である下国安藤家はここで途絶えた。

津軽海峡をはさんで渡島半島南部と津軽半島、下北半島、陸奥湾一帯は盛んな交易をとおして一体的な関係にあった。それを支配していたのが「蝦夷管領」としての安藤氏であった。先に紹介した「諏訪大明神絵詞」に「蝦夷ガ千島」には「日ノモト」「唐子」「渡党」の三種のアイヌが住んでいたとあった。「日ノモト」すなわち太平洋側に居住しているアイヌの交易品は主に「宇曾利研子=函館」に集まり、「唐子」すなわち日本海側に住むアイヌの交易品は主に「万当満伊犬=松前」に集まる。そして函館や松前で交易にあたっていたのが「渡党」アイヌなのである。「渡党」の居住域の渡島半島南部はアイヌと和人の混住地である。和人、和人系渡党、アイヌ系渡党、アイヌと多様な集団が混ざり合って暮らしていた。交易品はかれらによって十三湊や陸奥湾の外ヶ浜などに運ばれてヤマトから来た物産と交換される。

南北朝から室町時代にかけてヤマト社会は大きく変貌する。農業技術の進歩と集約化によって農業生産力が飛躍的に高まり、ヤマト諸地方の産物の商品化が進み、それらが大消費地・京都、奈良へ大量に運び込まれるようになった。平安時代から鎌倉時代初めころまでは、まだ自給的な自然経済的色彩が濃かったヤマトの社会構造は急速に商品経済、貨幣経済へと転換していく。

10世紀後半、平安時代に成立した『うつほ物語』「吹上巻(上)」に登場する紀伊国牟婁郡の長者、神奈備種松の屋敷には30人の家司(けいし)がいる政所を中心にして、たてま所(儀礼的な行為を行うところか?)、大炊殿、御炊屋(おかしきや)、酒殿、作物所、鋳物師所、鍛冶屋、織物所、檜皮屋(ひわだや)、縫物所、糸所、染殿を備えたものとして書かれている。自分の屋敷内で生活に必要なものは基本的に全て作りだしてしまうのである。説話の話であるから誇張されているにしても当時の長者と呼ばれた人たちの自給自足的な暮らしのありさまを、よくとらえているのではないだろうか。

生産力の上昇は社会的分業を促す。たとえば鍬や鎌など農器具や布が、自家製のものよりも品質も良く、安く手に入るようになれば誰も苦労して造らないであろう。こうして商品経済、貨幣経済は着実に浸透し、社会構造を転換させていく。京都、奈良は大消費地であるとともに商、工業の中心地でもあった。1425年頃の京都には実に342軒の造り酒屋があったようである。多くの酒屋は土倉(質屋・金貸し)も兼ねた。たっぷりため込んだやつは有徳人とよばれた。上京(かみぎょう)には多くの座があり、薬、唐物、白布、綿、酒、味噌、索麺(そうめん)、麩(ふすま)、材木、炭、紙(かみ)折敷(おしき)、銅、馬、茜、紺など様々な商品を商った。下京(しもぎょう)の八坂神社にも多くの座が所属した。大原女、桂(かつら)女、いお(魚)売り、米売り、白布売り、椀売り、土器(かはらけ)売り、扇売りなど女の行商人たちが売り声をあげながら行きかい、街をにぎわすのであった。奈良にも興福寺を中心に多くの商工業の座があった。大山崎の油座衆は油の原料である荏胡麻の買い付けや生産・販売に広い独占権を持っていた。摂津天王寺の青苧(あおそ)(麻)座、今宮の魚座、深江の菅笠座、近江粟津の魚座などは農村的、漁村的商品生産・販売の発達を示している。

15世紀前半頃に書かれたといわれる『庭訓往来』には数多くの諸地方の特産品があげられている。抜き出して紹介する。加賀絹、美濃上品(絹布)、尾張八丈(絹布)、常陸紬、上野綿、上総鞦(しりがい)(馬具)、武蔵鎧、讃岐円座(わらなどで編んだ座布団)、讃岐檀紙、播磨杉原紙、備前刀、出雲鍬、甲斐駒、奥州金、備中鉄、越後塩引(鮭)、隠岐鮑、近江鮒、土佐材木、安芸榑(くれ)(材木)、能登釜、河内鍋、備後酒、和泉酢、宇賀昆布、松浦鰯、蝦夷鮭、奥漆、筑紫穀などである。そのほか『庭訓往来』にのせられていない当時知られた他の地方名産品は越後の青苧(あおそ)(麻)・麻布、美濃の関の庖丁・打物、筑前葦屋の釜、美濃の陶器、伊勢の射和(いさわ)の白粉(水銀)がある。これらのなかには現在でも地場産品として名の知られているものもある。

ついでに紹介すると1995年に行われた下北半島の東の先端・尻屋崎の2キロ南の太平洋岸にある東通村の中世の浜尻屋遺跡の発掘調査でクロアワビの分厚い貝殻層が出土した。巨大な貝塚の面積、アワビを煮沸して干しアワビを作るかまど遺構は人々を驚かせた。ここで作られた大量の干しアワビは日本海航路を若狭から京都へと運ばれたのである。ヤマト社会では古くから贈り物に熨斗を添える風習がある。われわれが目にする印刷された熨斗は本来干しアワビから作られたのである。干しアワビは高級食材として中国にも渡っていったのかもしれない。

これらの地方名産品のなかに宇賀昆布と蝦夷鮭、ふたつの北海道の産物が入っている。宇賀昆布は函館付近で採れた昆布のことである。蝦夷鮭は先に書いた干鮭のことである。「蝦夷地」もヤマトの商品経済圏にいやおうなく組み込まれてしまったのである。

かつてヤマトとエミシは北上盆地の南の入口でせめぎあった。阿弖流為たちが坂上田村麻呂に敗れて、北東北もヤマトの支配下に入ったが安部氏、清原氏、平泉藤原氏とエミシの系譜に連なる支配者が独自の政治体制と文化を守ってきた。平泉藤原氏が鎌倉武家政権に敗れてヤマトの直接的な支配が北東北を覆った。海峡を隔てた北海道のエミシ=エゾの支配を、武家政権は本州の北端に残存するエミシを束ねていた「山の民海の民」である安藤氏にゆだねた。それは古代からとられてきた「蝦夷をもって蝦夷を制する」政策の延長線上にあるものであった。安藤氏は安部氏、清原氏、平泉藤原氏につながる最後の俘囚の長とも位置づけられる。古代においては北方交易からヤマトの権力者にもたらされるものは、主として所有することによって力を誇示し身分の高さを表すことのできる物、威信財であった。商品経済の発達してきた中世において毛皮など威信財も勿論取引されたが、主流の品物は生活材、消費材へ移ってきた。その代表的なものが宇賀昆布、蝦夷鮭などである。ヤマトからアイヌへは鉄鍋、マキリ(アイヌが常時携帯している小刀)など鉄製品、コメ、酒等々が渡った。取引される分量も飛躍的に増えた。

商品経済の発達によって日本海航路はますます発達し、その重要性を増した。その北の先端は下北半島をまわって太平洋側の八戸まで伸びてきた(太平洋航路はいまだ未発達の状態であった。)。これらのことが原因で糠部の南部氏が北方交易の利権に目覚め、利権をほぼ独占していた安藤氏打倒へ動いたのかもしれない。15世紀初頭だと思うが、貞季の子の時代に安藤家は三系統に分かれた。嫡子盛季が惣領家として下国安藤家を起こし「蝦夷管領」の家職を継いだ。弟、鹿季が湊安藤家(秋田湊)の氏祖となった。もう一人の弟、道貞は潮潟安藤家(陸奥湾外ヶ浜)を起こした。ただし安藤家の系図については定まったものがないようである。ここでは海保嶺夫の説とそれにもとづいて記述されている『北海道の歴史』〈山川出版〉に依拠している。十三湊が南部氏に落とされたとき、まだ幼かった潮潟重季(道貞の子)の嫡男師(もろ)季(すえ)(後に改名して政季)は捕虜となって糠部の八戸へ連れていかれた。そこで元服して「安東太政季」と名乗り、田名部(現在の田名部と違い下北半島全体をさすらしい。)を知行して「家督を継いだ」と『新羅之記録』(江戸時代に書かれた松前藩の記録)にはある。「家督を継いだ」ということは家系の途絶えた惣領家、下国安藤家を継ぎ、家職である「蝦夷管領」も手に入れたということである。南部氏による傀儡政権の擁立である。

1454(享徳3)年安藤政季(師季改め)は武田信広(後に松前藩祖となる。)・相原正胤・河野政通ら腹心のものとともに北海道に渡った。政季は南部氏の支配から脱した。政季は二年後には秋田の湊安藤家の援助のもと秋田小鹿島(男鹿)に移った。やがて川北(米代川下流北岸域)に本拠を構え檜山安東氏(檜山に移ってからの安藤氏は一般的に安東と表記されているのでそれに倣う)となっていく。政季は道南に居場所を作ることが出来なかつたのであろう。しかし渡道した政季はその間、当時渡島半島の南部には交易の拠点として在地の豪族が支配する12の館(たち)があったが、それらの館のある半島南部を三分割して「下之国(しものくに)」(松前以東から函館まで)、「松前」、「上之国(かみのくに)(かみのくに)」(松前以西、現上ノ国まで)として、それぞれに守護と副守護を置いた。いわゆる「三守護体制」をしき、政季はそこに身内や腹心を配したのである。「下之国」の守護には茂別館の下之国家政(弟)、副には函館の河野政通、「松前」の守護には松前大館の下之国定季(親族)、副には相原正胤、「上之国」の守護には蠣崎季繁(政季の舅)、副には武田信広が任じられた。武田、河野や相原は一緒に渡道してきた腹心であり、その他は親族、露骨な親族支配である。十三湊を失って揺らいでいた安藤氏の支配力を再構築しようとしたのであろう。商品経済の発達、それにもとづく日本海航路の進展が南部氏と安藤氏の抗争として現れ、「蝦夷管領」という古代的→中世前期的秩序が安藤氏の敗北という形で崩れつつあったのである。東西アイヌの交易品は道南の渡党アイヌの手に渡り、彼らがそれを自由に十三湊や陸奥湾の湊に運びヤマト社会の品物と取引された。安藤氏が双方の利害の調整役を果たしていたのである。十三湊が落とされ安藤氏の力が弱くなり交易の秩序が不安定化した。

(14)コシャマインの戦い

安藤政季が湊安藤家の安藤堯季の手引きで男鹿に移った翌年、1457(長禄1)年、東部の首長コシャマインに率いられたアイヌが一斉に蜂起した。コシャマインの戦いである。アイヌ勢は道南12館のうち志濃里館、函館、中野館、脇本館、穏内(おんない)館、覃部(およべ)館、松前大館、袮保田(ねぼた)館、原口館、比石館の10館を次々と落としてしまった。残るは下国家政の茂別館と蠣崎季繁が拠る花沢館のみになってしまった。この戦いが起きた前年、志濃里の鍛冶村の鍛冶職人とアイヌのオツカイ(青年)がマキリ(小刀)の出来・価格をめぐって争いになり、鍛冶職人が青年を突き殺すという事件があった。このことが蜂起の引き金になったといわれている。志濃里は「渡党」と「日ノモト」の境界域にあり宇須岸(=箱館)の湊には「毎年三回充(づつ)若州より商舶来り」(『新羅之記録』)と賑わっていたのである。1968年、函館市志海苔町において、道路工事中に大きな越前甕三個に入った中国古銭37万4千枚が出土した。箱館近辺の海は宇賀昆布の産地であり、昆布は若州(若狭)の船で小浜へはこばれ、そこから琵琶湖経由で京都へ、さらに西の地方へ運ばれていった。出土した銭は昆布の売上金であったのかもしれない。志濃里・箱館は交易の最前線であり、アイヌ社会がヤマトの経済圏に組み込まれつつあった。その力関係のなかでアイヌの不満が高まっていったのであろう。一方で安藤氏の強引な親族支配によって不利益を被った在地の館主、豪族たちも不満をため込んでいった。彼らもアイヌ勢に同心したに違いない。「之(これ)に依りて夷狄悉(ことごと)く蜂起して……者(しゃ)某(も)を殺す」(『新羅之記録』)。安藤氏の道南支配は風前の灯火になってしまった。

1458(長禄2)年6月、上之国花沢館の蠣崎季繫の客将武田信広は敗残兵をまとめて、七重浜で闘い、自身の弓でコシャマイン父子を射殺し、蜂起を鎮圧した。この後、信広は蠣崎季繁の養女(安藤政季の娘)を妻として婿入りし、蠣崎家の家督を継いだ。その後勝山館(檜山郡上ノ国町)を築き、「始メテ国ヲ建」て「諸豪皆信広ニ臣事」と『松前家記』にはあるそうだ。蠣崎氏は後に松前氏と名を変える。

武田信広の出自ははっきりしない。若狭国の守護大名武田信賢の子として1431(永享3)年に生まれ、家督相続に敗れ、21歳の時に国元を出奔、三戸の南部氏のもとへ身を寄せ、下北半島の蠣崎の地の知行を許されたという説がある。また、他の史料は海産物を取り扱う商人であったとみている。武田信広の出自を松前家の『新羅之記録』や家譜類が若狭の武田氏に求めているのは当然といえば当然である。松前藩の藩祖が商人では具合いが悪いのである。しかし、武田氏の出身地若狭は、これまで何度も触れてきたように、日本海沿岸の物資が北からも西からも集まってくる日本海交易の中心地である。そこの武士が海商として交易にもかかわっていたと考えるのは不自然ではない。武田氏は武士でもあり商人でもあったと考えるのが妥当ではないだろうか。武田信広は蠣崎氏のもとに養女としてはいっていた安藤政季の娘と結婚することで、流れ者であるおのれ立場を、下北半島出身の豪族蠣崎氏と「蝦夷管僚」安藤氏に縁づかせることによって解消したのであった。(安藤氏が南部氏に敗れた時、蠣崎氏も下北半島の蠣崎の地を追われ道南に移ったものと思われる。)。コシャマインの戦いを契機に信広が諸豪(=館主層)を糾合し、渡島半島南部の和人層のリーダー的存在に上昇し、松前藩の第一段階の基礎をきずいた。

(15)道南の動乱

コシャマインの戦いを鎮圧した後、「諸豪皆信広ニ臣事」したと先に書いたが、これで道南に安定的な秩序がもたらされたわけではない。信広の後、跡を継いだ息子蠣崎光弘は1496(明応5)年松前大舘の守護、下国恒季(安藤氏の親族)を行状を理由に殺害し、後任の守護に相原季胤を据えた。16世紀に入り、1512(永正9)年から三年間にわたってショヤ・コウジ兄弟をリーダーとする東部アイヌの蜂起が続いた。アイヌ勢は志濃里館、箱館を落とし1513年には松前大舘を陥落させ、守護相原季胤らを殺害した。アイヌは狩猟採集・交易で生業を立てている「牧歌的」だけな民族ではない。オホーツク文化が終末を迎えた13世紀半ば以降、擦文人→アイヌ人はオホーツク人を追うようにしてサハリンに進出した。サハリンアイヌは元王朝の支配下に入ったニヴフ(ギリヤーク)を盛んに圧迫し、抗争を起こし、元は数度にわたって「骨嵬(ぐうえい)」(元はアイヌをこう呼んだ)を征討した。サハリンアイヌは最終的には元と朝貢関係を結んだが、あの元を相当てこずらせたのである。ニヴフやアムール川河口域に住む諸民族がサハリンアイヌをクギあるいはクイと呼んだ事から骨嵬と表記されるようになったようだ。明代には「苦兀(くう)」「苦(く)夷(い)」、清代には「庫(くい)野(え)」「庫(くい)頁(え)」と表記された(『アイヌ民族と日本人』菊地勇夫)。ヤマト側だけからアイヌを見ると本当の姿を見失うことになる。少年英雄ポイヤウンペが活躍する英雄叙事詩ユーカラを目にすれば(本当は聞くものであるが)アイヌ民族の勇猛な精神にふれることが出来る。

蠣崎光弘は和睦と見せかけ、酒宴の席でショヤ・コウジ兄弟やアイヌの頭目たちを殺害した。1514(永正11)光弘と子の義広が上之国から交易の要地、念願の松前大館に居城を移した。蠣崎氏は檜山安東氏の代官的立場であるが、館主層の上に立つ実質的な権力者の立場を固めた。1525(大永5)年、義広の代に東西のアイヌの一斉蜂起があった。1528(享禄1)年にもアイヌが蜂起した。翌1529(享禄2)年義広は「西蝦夷」地セタナイ(現久遠郡せたな町)のタナサカシの本拠を攻撃したが敗北し、逆に勝山館を包囲され、義広は和議を申し入れた。そして賠償の品を受け取りに来たタナサカシを弓で殺した。1536(天文5)年、タナサカシの娘婿タリコナが蜂起した。タリコナの妻(タナサカシの遺児)の主導で戦が進められたらしい。父親の無念をはらしたかったのであろう。義広は和議を偽り、夫妻を誘い出し、酒宴の席で自ら夫妻を切り殺したそうだ。

戦国の世の常とはいえ、謀殺に次ぐ謀殺、代々にわたる蠣崎氏の信義も仁義もないやり方は、調べながら書いていて憤懣やるかたない。松前藩の基礎はこうして作られたということをわれわれは銘記すべきであろう。アイヌ民族は強い。富の集積が進んでいないアイヌ社会では、首長といえどもそんなに多くの軍勢を集めることはできなかったであろう。彼らは権力によって動員されたのではない、所属するコミュニティーのために「手弁当」で戦に加わったのではないだろうか。こういう兵士の集団は強い。彼らには身軽に山野を駆け回り、狩猟で鍛えた弓で正確に的を射抜く技があった。矢先にはトリカブトの猛毒が塗ってある。矢に当たれば致命傷である。かつてヤマトの大軍を手こずらせたエミシの戦いを彷彿とさせる。それにしてもどうして何度も謀(はかりごと)に嵌(は)められてしまうのだろう。それは彼らが他者を罠に嵌めるという「文化」を持っていなかったためなのかもしれない。松浦武四郎の『近世蝦夷人物誌』の序文を書いた獨松居士(向山栄五郎-箱館奉行支配調役)はその序文のなかで「友人の松浦氏は-略-かつて私にこう告げた。[蝦夷を治めるのは、水を治めるのと同様に、その本来の性質に従って正道に導くだけのことである。彼らの清らかで従順な性格は、まさに水の性そのものであるが、これを乱せば濁り、これに逆らえば波立つ。その純粋で従順な本性を理解し、それを乱さぬようにすれば、苦労することなく、これを治めることが出来るのだ]と。」と書いている。アイヌ人が「謀略」に縁遠い人びとであることがわかるであろう。

おのずからをしへにかなふ蝦夷人(えみしら)がこころにはぢよみやこがた人 松浦武四郎

1545(天文14)年義広が没して季広が跡を継いだ。なおアイヌ側は蠣崎氏の支配強化に対して強く反発していた。季広は道南に秩序を打ち立てるために1550(天文19)年、宗主権を持つ檜山安東舜(きよ)季(すえ)を松前に招いた。あるいは収まらない渡党と東西アイヌの抗争を治めるために舜季が主体的に渡道したのか、「東公(舜季)の嶋渡」があった。そして「蝦夷管僚」「日の本将軍」安東舜季立会いのもとに渡党の蠣崎季広、西方(唐子)の有力者セタナイのハシタイン、東方(日の本)の有力者チコモタインの三者間で取り決めがなされた(海保嶺夫『エゾの歴史』)。「天文の講和」が成立したのである。セタナイの首長ハシタインを上之国天河(あまのかわ)に住まわせ、「西夷(にしえぞ)の尹(かみ)」とし、シリウチ(現知内町)の首長チコモタインを「東夷(ひがしえぞ)の尹(かみ)」とし、諸国から交易に来る商船から徴収する税の一部を「夷役(えぞえき)」として東西の尹に分配する。知内と天河以南を(松前半島西部)を渡党の居住地とする、などを内容とするものである。さらに「夷狄の商舶往還の法度」はハシタインが西方(日本海沿岸地方)より松前へ往来するアイヌの交易船の統制権、チコモタインが東方(太平洋沿岸地域)から往来するアイヌの交易船の統制権の所持を定めた。コシャマインの戦いに始まった道南の紛争はほぼ一世紀の時を経て収束した。

渡党の蠣崎季広と書いたが、むしろ和人の蠣崎季広と書いた方がいいのかもしれない。ヤマト社会で発達してきた商品経済の波がひたひたと渡島半島南岸に押し寄せてきた。それを人格化したのが武田信広ではなかっただろうか。信広から季広の四代にわたる蠣崎氏の歩みは渡党アイヌ社会を和人商人社会へ転換させる過程であった。

書評 庄司薫『さよなら快傑黒頭巾』

(1969年初刊、中央公論社刊。1973年中公文庫版)

野田光太郎

先日、私はインターネットのテレビ会議機能を使って小説の感想を述べ合う会に参加したのだが、私より相当年下と思われる参加者の提案で庄司薫の『赤頭巾ちゃん気をつけて』を取り上げることになり、ずいぶん意外な選択という気がした。しかし読んでみるとなかなか興味深かったので、その続編に当たる本作にも目を通してみることにした。庄司薫といっても、ピアニストの中村紘子の夫というゴシップ的な話題でしか言及されることがない作家だと私は思っていたのだが、1960年代末の学生運動華やかなりし時代に、そこから距離を取っていたノンポリの、しかしどちらかと言えばまじめな部類の年少世代を主人公にしたところに、彼の作品が今、私より若い世代の関心を引く要因があるのだろう。

つまり2024年現在、あの2011年3月の大震災が引き起こした原発事故を起因とする反原発運動の高揚からすでに十数年が経過しており、その派生とも見なせる 2015年の安保法案(戦争法)反対の盛り上がりや学生グループSEALDSらの活躍からも九年もの月日が流れている。これは当て推量だが、私より下の世代にとってそれらはまさに同時代的な現象でありながら、その敗北の意味について内省する機会をなかなか持てないでいるのではないか。そして、そのような政治の季節のプロトタイプとして、ほとんど伝説化されつつある1968年前後の全共闘運動が参照されているのではないだろうか。

庄司薫の作品は、半ば子供である主人公の視点から、あくまで学生運動を外部のそのまた外から眺めるものだ。冒頭から青年期の性的衝動に引っかけた「毛沢東語録」のパロディめいた引用に始まり、レジャーブームで観光へ「どっとくり出す」大衆の姿を見たら「ドイツ・イデオロギー」を書いたマルクスはどんな慨嘆をもらすだろうか、という主人公の感慨が、人を食ったような戯文めいた口調で語られる。それは政治の季節の終焉を洒落のめしているようでいて、高度成長経済に伴う大衆消費社会の出現をリアルタイムで記録したものでもある。

『赤頭巾ちゃん気をつけて』が芥川賞を受賞した時に選考委員の一人が「これからの文学はこのような方向へ進むのだろうか?」というようなことを不安げに書き記したが、その予感は当たったといえる。庄司の作り出した少年の他愛ない独り言のような文体は、現在では別段珍しくないほど一般化した。また本来目指すべき大学受験を打ち捨てて、高校を卒業した後も就職するでもなく何もせずに家に居続ける主人公はモラトリアムの極みといえるが、これまた現代の小説では定番の人物像となっている。

したがって、本作を現代の小説の中に紛れ込ませても、固有名詞や流行語の古さはあるにせよ、根本的にはさほど違和感はない。ただ、当時に比べて人間関係が著しく疎遠になったという変化、そして学生運動にまつわる記述は、この小説がまぎれもなく過去の歴史的産物であることを感じさせ、そこだけがあたかも古びた歴史書のようでさえある。それだけ学生運動の痕跡が跡形もなく消え去り尽くしたのが現在ということだ。

本作のもっとも重要な場面は、兄の友人でありかつて運動の同志だった山中の結婚式であるが、この設定は大島渚の映画『日本の夜と霧』を連想させる。個人の幸福に埋没し運動に背を向けようとしている山中、そのことに憤る全共闘グループからの妨害を恐れて友人知人が警備に当たる一方、披露宴のスピーチでは学内闘争に関する政治的発言が相次ぐなどというシチュエーションは、特に酷似している。

ただ1960年安保闘争を舞台とした大島の映画では、共産党主導の古い運動に対し学生主導の新しい運動を対置していたが、本作で対置されているのはそのような政治的な「騒ぎ」に対する、あくまで個人的な主人公の違和感である。大義名分を掲げ政治に狂奔するかわりに、個人のささやかな幸福など平然と軽んじているのはおかしいではないか、という疑念や腹立ちが、ほとんど幼稚といってもいいほどの単純素朴さで述べられている。いわばこれは子供の目に映った学生運動であり、その視点からの批評なのだ。

まだこの時期はセクトによる陰惨な内ゲバの続発や連合赤軍のあさま山荘事件は起きていない。主人公には兄の世代への漠然とした憧れもある。にもかかわらず、若い世代から見た学生運動への距離感は抜きがたくある。それはイデオロギーというよりはナイーブなヒューマニズムに基づくものだが、そこには「男らしさ」の失効という面がある。つまり、主人公が兄たちの世代に抱く憧れの理由はイデオロギーにではなくその「男らしさ」にある。

たとえば「まいったまいった」という兄たちの口ぐせが、じつのところ余裕綽々の態度を表す、ということが象徴的に何度も描かれている。それはある種のダンディズムであるが、その本質は、人間が自己の運命を能動的に決定する主体としての能力と意思を示す、ということだから、じつは性別は関係ない。だがこの小説が書かれた1960年代末には、まだ「主体」は男性だけのものとされていた。ウーマンリブもフェミニズムもその姿を現していない。女性の活動家がどう見られていたかというと、主人公の同級生がもらす「どうもノンポリの女の子のほうがきれいだなあ」という感慨にあるように、しょせん「女の子」という見なされ方でしかない。

そしてこの場合「主体」として生きることとは、仕事で出世することでもなければ家族の幸せを満たすことでもない。つまり主人公の兄たちが直面している現実とは、日本国民としての自己の置かれた政治的シチュエーションを把握し、日本国の主権者という「主体としての地位」を実質的に奪われている現状にどう対処するかということであり、それがすなわち1970年の日米安保条約更新を前にして、その「アンポ」に反対することだからだ。

このような国家的規模であるだけでなく国際情勢をも左右する巨大な問題、いわば「革命」でもないかぎり変更できないような政治的課題に、たかが一学生や大学教員が挑むというのは、普通に考えれば観念的に背伸びをしたヒロイズムである。だが主人公はその点に関しては共感を示す。彼は「ベイテイ(米帝)」などの政治用語にはなじまないものの、全共闘を嘲笑する教授(?)には断固としてやり返す。理論やイデオロギーにではなく、自己の命運を自己で決定するという「男らしい」意思を断固示すこと、そこに主人公が兄たちの世代に抱く「かっこよさ」「頼もしさ」の本質があり、「サンパ」(三派全学連、すなわち中核派、社学同諸派、社青同解放派の連合のことを指すと思われるが、作中には「ゲバ学生」という以上の説明はない)への漠然とした共感がある。

ただそのかっこよさは公的な領域に属するものである。だから前述の結婚式のような場面で、運動から脱落した者を今さら陰険に扱うという潔くない態度が散見されるということは、学生運動の活動家層の私的領域、つまり私的な人間関係における未熟さが露呈したものといえる。主人公の兄たちもそのことには肩をすくめて苦笑するだけなのだ。そのことへの主人公の不満は、子供であるがゆえに事態の奥底にある深刻さに気づかない能天気な純朴さでしかないが、作者はそのことをも踏まえながら、あえてその純朴さを、運動に挫折しつつある青年たちのシニカルな物腰に対比的に押し出しているようだ。あたかも政治闘争の中で失われつつある純真無垢なヒューマニズムを再発見しようとするかのように。

そして主人公のヒューマニズムの内実が試されるのは、公的な領域から切り離されて私的な領域のみに生きている(と見なされている)ノンポリの「女の子」たちとの関係においてである。この小説では事件らしきものは何も起きない。後味の悪い結婚式の後に、主人公は会場に居合わせた二人の女の子と繁華街を歩き回り、失恋や将来の不安などにまつわる彼女らの悩みに耳を傾け、他愛ないやり取りを続ける。それだけだ。異性の肉体への関心や淡い恋心をてこに、主人公は優柔不断と裏表の「優しさ」を発揮するが、女の子たちとの関係性はさほど発展しないままに経過する。つまり、何も起こらない。

頭がよく、目まぐるしく内省を繰り返しながらも、あまりに繊細なために実際の行動は引っ込み思案のまま終わる。このような主人公像は当時の少女漫画のラブ・コメディにも見られる「男の子」そのものであり、これが次第に少年・青年漫画へと広がり、やがては映画や小説などあらゆるジャンルで「標準的な主人公像」として定着していく。「男らしさ」の喪失から「優しさ」へという男性像の変化は、もちろん現実社会におけるそれと歩調を合わせており、庄司薫の作品はその先駆的な存在といえる。ただ、本作においては兄の世代への憧憬と幻滅が、主人公をまだかろうじて社会情勢へと結びつけている。というか、そのようにナイーブな青年を学生運動の混迷というシビアな状況の一端に接触させてみせた、ということに作者の眼目がある。

政治の論理だけをいたずらに尖鋭化させ、人間的な潤いを失っていったことが、学生運動を一般学生から遊離させ、その衰退をもたらす一因となったことには疑いの余地がない。政府による所得倍増計画が作り出した大衆消費社会に既存の左翼はまったく対応できなかった。また、運動が依拠していたヒロイズムの感情はたぶんにマッチョなものであり、そこから除外された領域で女性が育んできた生活実感や感情に無関心で、繊細な人間関係へのデリカシーを欠いていた。本作はその盲点をさりげなく突っついている小説なのである。

もちろん、ただ「優しい」だけで行動力のない主人公は半人前にすぎず、いつまでも未成熟な「男の子」のままであり、大人になることはできない。ゆえに他者との関係も浅い段階に留まり、先に進めない。彼が自立した人間になるには、「自分の命運を自分で決する」という兄たちの能動的な「男らしさ」を身につける必要がある。それはじつは「女の子たち」にしても同じことなのだ。個人的な生活のレベルでは誰もがそのことを当たり前の課題としている。しかし、その個人の生活を圧倒的に大きな力で規定している政治に関してはどうだろうか。

つまり、日本人が本質的な意味で「一人前」になるには、自分の国のあり方を自分たちで決定する権利を獲得しなければならない。今、表面的には選挙など民主主義の制度によって、そのことは実現されていることになっている。では「アンポ」に関してはどうだろうか。日本人はそのことについて、いかなる考えを持ち、いつ、どのような形で自分の意思を表明し、条約を制定したのだろうか。そもそも彼らは「アンポ」とは何かを知っているのだろうか。残念ながら大半の日本人はそのことを考えたことがないし、知っている人にしても「気づかないふり」をしている。ところがこの「アンポ」すなわち日米安保条約こそが、日本国の存在を「軍事力のあり方」という最も根本的な部分で規定しているものなのである。

だから「アンポ」について知らぬ存ぜぬを通している日本人が、いかに個人生活の次元で「自立した大人」の体裁を整えたところで、その実態は自分の国を自分の手で切り盛りしたことのない「未成熟」の存在でしかなく、檻の中で餌をついばむ小鳥にすぎない。だからこそ、この主人公の「薫くん」「僕ちゃん」とでも呼ばれそうな、あえて子供っぽさを強調したような舌ったらずな口調は、そういうわたしたちの文学にふさわしい文体なのである。

それから50年もの歳月が流れ、「兄たち」の敗北の上に打ち立てられた戦後社会は仮装された平和と繁栄を謳歌し、今も「どっとくり出す」観光客の姿がテレビで報道されるありさまは何ら変わりがない。その末路がいかなるものに行き着くのか、安保法制(戦争法)を制定し、自衛隊を米軍の下請けとすることを黙認した結果を、この数年以内に日本人は直視せざるを得なくなるだろう。たしかに戦争法反対の運動が一時的に狭い範囲の高揚を見せたことはあったが、その運動の煽動者の中にさえ、インターネットに「アンポフンサイなどと化石のようなことを掲げているサヨクがまだいる」という書き込みをする者があった。日本人の「日本国の主体」としての責任感と認識能力はそこまで風化したのだし、新旧左翼のセクト化はかえってそれを助長するだけに終わった。

また女性が運動に大きな役割を果たすようになったようでいて、そこには「若くてかわいい女の子」を前面に押し立てれば運動のイメージがよくなる、という大人たちの思惑があからさまに透けて見えていた。現代の若者にふさわしい「新しい運動」の芽生えはあったろうが、古い枠組みに取り込まれることでその自発的な成長は起きなかった。全共闘の時代からあまりにも多くのことが変わってしまったにも関わらず、一方であまりにも多くのことが変わらないままできたため、学生運動がノンポリ層に受け入れられる余地はきわめて少なくなってしまった。どうやらわたしたちが「薫くん」の「優しさ」から教わらなければならないことは、まだ手付かずのまま積み残されているということらしい。

ようするに、事ここに至る決定的な分岐点は、じつはこの小説が書かれた1960年代の終わりには決してしまっていたのだ。兄たちの酔態はその悔恨の表れにすぎない。本作はそのことを声高に指摘したりしない。ただ、兄たちが「アンポ」に立ち向かおうとして挫折したこと、その姿から主人公が何事かを学びとろうとして果たせず、茫然自失としているさまを描いているだけである。彼は本当はどうしたらよかったのだろうか。答えは読者に委ねられているのだ。

関東大震災時の朝鮮人大虐殺をめぐる初学者からの若干の疑問

飯島 聡

1923年9月1日に発生した関東大震災に際して朝鮮人・中国人が大虐殺された。それからちょうど100年を迎えた去年(2023年)、朝鮮人・中国人大虐殺を問う集会、シンポジウム、映画上映会や展覧会が東京圏内を中心に日本各地で開催された。私はそのいくつかに足を運んだ。恥ずかしながら、これまで教科書レベルの知識しか持ち合わせていなかったし、いまから1年前、5年間、10年前の9月1日に自分が何をしていたのかと問われれば、「何もしていなかった」と答えるしかない。

そうした忸怩たる思いのなかで、たまたま読んだ『朝日新聞』2023年9月1日付社説は関東大震災から100周年を取り上げ、「社会は、被災時にも誤った情報で混乱せずに冷静さを保てるのか」と、大虐殺をめぐりいまだ清算されない課題があることを問うていた。ただ、「ネットの発達で怪しげな情報が急速に拡散し、極端な言動が分断をあおる社会、それを踏まえた慎重な判断が求められる」と訴えることに終始していたことに少し不満が残った。一言で言えば「デマを冷静に見抜くリテラシーを身につけよ」と、『朝日新聞』の社説は私たちを教え諭すわけだが、はたしてそれだけでよいのだろうか、と。

大虐殺の背景には「大日本帝国」が日本人に植えつけた朝鮮人への差別意識や排外主義があったことも見逃せないことを、私はこの間の各種催しで学んだ。そして、『朝日新聞』の社説が言うように流言蜚語だけが原因なのだろうか、と考えるようになった。さらに、流言蜚語だけで本当に人は人を大量に殺すことができるものだろうか、という疑問も持つようになった。もちろん、私は「大虐殺はそもそもなかった、幻だった」などと主張したいのではない。日本政府は現在でも大虐殺の事実すら認めていないが、大虐殺は現に起きたことであって、否定しようもない歴史的事実だ。事件から101周年を迎えるいま、大虐殺が「1923年」という年に「関東」という地域で起きたのはなぜか、とあらためて問うてみる必要がありそうだ。

大虐殺の真因をめぐって

101年前の大虐殺の真因をめぐっては、これまで多くの研究者がさまざまに論じてきたことを私は学んだ(それでも、これほどの大事件にしては研究がこれまで疎かにされてきたという指摘もあるが)。そのなかには、大災害後に広がった流言蜚語や日本人の朝鮮人差別意識、さらに流言蜚語によって醸成された群集心理や狭い共同体内で亢進した同調圧力も背景にあったことや、帝国日本の内務省やその配下の官憲などが大虐殺を主導的に煽った点を詳しく論証した研究もあった。

私は、それら膨大に蓄積された研究成果の一端に触れただけであるが、それでも、流言蜚語や差別意識を問題視するだけで大虐殺の全容を説明し尽くすことができるかのように理解してしまう世間一般の風潮に疑問も同時に抱くようになった。たとえば、「(朝鮮人による)抗日運動・(日本の社会主義者による)反体制運動に対する日本の政府と国民の反発・警戒・偏見・無理解などが、震災による首都東京の壊滅、混乱、情報不足という事態に直面したとき、流言を生み、事実を誤認させ、残忍な行動に走らせたのだ」(土田宏成著『災害の日本近代史』中公新書)という、大虐殺の原因についてのある専門家の見方がある。この説明は誤りではないのかもしれないが、何か腑に落ちずいまいち納得がいかないものが残ってしまう。「朝鮮人が抗日運動をしなければよかったのか?」「日本人の反発・警戒・偏見・無理解だと片付けてよいのか?」「流言が残忍な行為に走らせた原因なのか?」……。

もちろん、流言蜚語や差別意識が大虐殺の大きな要因であったことは否定しようもない事実であるし、大虐殺の背景には流言蜚語や差別意識だけでは還元できないもう一つ別の真因があったと主張したいわけではない。ただ、「流言蜚語に惑わされず、差別意識を解消しましょう」という呼びかけを機械的に繰り返すだけでは容易には克服しがたい、現代を生きるわれわれにはいまだ見えていない隠された事件の実相があるのではないか。そのことを明らかにしたいと考えるようになった。

以下、大虐殺の真因をめぐって私が抱いた疑問点をいくつか挙げてみようと思う。不勉強な私がまだ知らないだけで、すでに多くの論者によって指摘されてきた論点も含まれているかもしれない。ただ、私自身がいま抱いている問題意識を本稿の読者と少しでも共有できればと願って、疑問点の提示をあえて試みたい。

疑問➀ 流言蜚語との関連をめぐって

大虐殺の原因として、「朝鮮人が井戸に毒薬を入れた」というデマが流れたからという説明が一般になされることがある。しかし、仮に朝鮮人の誰かが井戸に毒薬を入れているというのが本当だとすれば、現に井戸に毒薬を投入している最中の朝鮮人を現行犯(私人)逮捕して地元警察に突き出せば済む話ではないか(この流言は、どれほど大量の毒薬が東京中の井戸に投入されなければならないかと冷静に考えてみれば、事実上実行不可能であることはすぐにわかることであるが)。血を血で洗う戦国の世の昔でもあるまいし、近代警察機構が曲りなりにもすでに存在していた大正期である。それでも、あえて虐殺しなければならない論理的必然性をそこに見出すことは難しいように思われる。

あるいは、「朝鮮人が爆弾で街を破壊している」というデマが流れたからという説明も、朝鮮人が爆弾を抱えて自分たちに向かってまさに突進してきているという急迫した状況にあるのならいざ知らず、丸腰で無抵抗なままの徒手空拳状態の多くの朝鮮人の首を日本刀で次々に刎ねるに至った異常な行為の説明としては、やはり論理的な飛躍があり、不十分であるように思われる。

総じて、「人が流言に煽られて虐殺行為に走った」という説明は、現に起きている現象をただ単にそのままなぞっているのであって、虐殺行為が生まれる社会的メカニズムや流言が大虐殺を招くに至るまでの過程を解明し尽くしているとは言い難い印象を私は持つ。必ずしも流言蜚語が無条件に大虐殺へと直結するわけではないのだ。ただそれでも、流言の際に使われた「不逞鮮人」という差別語が、当時(大正期)の日本人にとって、現代を生きるわたしには容易には想像しがたいほどの激しい差別感情や排外意識をかき立ててしまうものなのか、ということについて考慮する必要もありそうだが。

疑問➁ 差別意識との関連をめぐって

「朝鮮人に対する民族差別意識があったから」という説明もなされる。これは重要な指摘であり、大虐殺の主因のひとつとして積極的に支持すべきであろう。朝鮮人への日本人の差別意識は、朝鮮学校への無償化排除問題でも明らかなとおり、現代を生きる私たち日本人がいまだに克服できていない宿痾であることは言うまでもない。

しかし、その説明だけで充足してしまうならば、問題の本質を見逃し、再発を防ぐためには不十分ではないかとも危惧する。確かに、人類史のなかで差別意識の蔓延が虐殺の温床となったという事例は枚挙にいとまがない。ただ、それと同じ程度に、差別意識が虐殺という暴力行為を誘発せず差別行為だけに踏みとどまった事例もあったであろう。当たり前の話だが、差別と虐殺というふたつの暴力行為は厳密には異なる人間行為でもある。虐殺行為は差別の対象そのものをこの世から消去してしまうという意味で、差別の自己否定的な側面もある。差別意識がいつでもそのままに虐殺行為に直結していくわけではない(だからと言って、虐殺に至らなかった「よりマシな差別」などというものがあると想定しているわけではないが)。

さらに、「虐殺したのは差別意識があったから」という説明は、「殺人を犯したのは、殺人を犯すほど悪い人間だったから」あるいは「差別したのは差別主義者だったから」という無内容な空語にも似て、ある種のトートロジーに陥って議論が空転してしまわないかと私は危惧する。いずれにせよ、1923年の関東大震災時には民族差別意識が大虐殺へと繋がってしまったことは紛れもない事実だ。浅学な私ではあるが、差別の社会的メカニズムや差別意識が大虐殺に至った経過についても、もっと緻密に学ぶ必要があると痛感している。

疑問③ 「理性を失ったから」をめぐって

「天変地異に遭遇して(一部の)日本人が人間としての理性を失ったから大虐殺が起きた」という説明もありうるかもしれない。確かにまったくその通りで、否定しようもない見解だとは思う。しかし、それだけの説明で満足してしまうならば、「天変地異が起きて理性を失った以上、大虐殺は防ぎようがなかったのだ」という弁明にも手を貸すことになってしまうばかりか、ある種の運命論・宿命論(さらに、東日本大震災のときにも一部の政治家が触れ回った天譴論も含まれるかもしれない)に陥ってしまい、結局、「人が理性を失った以上、何が起きても仕方がなかったのだ」というニヒルで無責任な風潮を瀰漫させるだけに終わってしまうのではないかと私は危惧する。

「天変地異に遭えば人は理性を失うものだ」という「常識」を無批判に鵜呑みにするのではなく、「はたして本当に人は天変地異で理性を失うものなのか?」と、従来までの「常識」をあえて疑いつつ切り込むことで、事件の隠された実相も浮かび上がってくるように思われる。あえて、「天変地異が起きたにもかかわらず、人びとは理性を失わなかったからこそ、大虐殺が起きてしまった」という側面もあったと考えることはできないか。理性と野蛮は紙一重でもあり、意外にも理性は野蛮へと容易に化けやすい(あるいは、理性は野蛮性を容易に帯びやすい)ものであって、その境界線はわたしたちの想像以上に曖昧模糊としたものであるのかもしれない。

なお、関東大震災という未曽有の天変地異を強調する見方がある。いまでは、日本近代史上の最大の災厄は関東大震災だと誰もが認めるところであろう。その一方で、1910(明治43)年8月には「関東大水害」という、東京府のみならず、東北・中部地方にも及んだ広域災害が起きていたことは、わたしたち現代人にはあまり知られていない。関東大水害は、死者・行方不明者は全国で1359人と、関東大震災の死者・行方不明者10万5000余人には遠く及ばないものの、全国の浸水面積が山梨県の面積に相当し、東京下町はほぼ全域が浸水したようだ(東京府は18万2467戸)。しかし、この関東大水害で流言蜚語が飛び、人びとが虐殺行為に及んだという話は、いまのところ私は寡聞にして知らない。なぜ大虐殺は1910年には起きず、それから13年後の1923年には起きたのだろうか。この13年の間に一体何が起きたのか。

疑問④ 「官憲説」と「自然発生説」をめぐって

最後に、大虐殺をめぐる最大の争点のひとつともなっている、官憲側が主導して意識的に人びとを大虐殺へと煽ったのか(官憲説)、それとも人びとの間から流言が自然に巻き起こり大虐殺へと導かれていったのか(自然発生説)という相対立する見解について触れたい。

これまで研究者の間で自然発生説が有力であったものが、姜徳相らの研究によって近年官憲説が有力視されていると大雑把に俯瞰することができるであろう。最近では、槇蒼宇氏が、姜徳相の研究を受け継ぐようなかたちで、1923年の大虐殺以前の「植民地戦争」(1894年から95年の甲午農民戦争、1904年から15年の日露戦争と義兵戦争、1919年の3・1運動、1918年から22年のシベリアでの独立戦争、1920年の間島虐殺)の延長線上に、1923年の朝鮮人大虐殺を位置づけて、次のように述べている。すなわち、「日本軍の植民地戦争経験の上に『朝鮮人暴動』という『黒き幻影』が関東大震災時に作り出され、軍隊・警察・自警団によって無実の朝鮮人が『連座』で『討伐(虐殺)』されたと捉えることができるのではないだろうか」と。一連の「植民地戦争」において帝国日本の官憲が積んだ虐殺の経験が1923年の大虐殺において〝活かされた〟と結論づけている。浅学の私は、槇蒼宇氏の見解をにわかにそのまま受け入れるだけの知識も見識も持ち合わせていないが、かなり有力な見解ではないかとの印象を持っている。

ただし、姜徳相や槇蒼宇氏はそうとは言っていないが、虐殺行為に実際に手を貸した民衆それ自身は官憲のなすがままの単なる「操り人形」や「木偶の坊」に過ぎなかったとするならば、私は少し疑義をはさみたくなる(もちろん、そういう側面が少なからずあったことは否定しないが)。読者にも釈迦に説法であろうが、民衆側も、官憲側があえて流言を流した意図を巧みに読み取って、官憲の歓心を買おうという意識もあって、言わば主体的に虐殺行為に及んだ側面もあったのではないか。一方で官憲側も民衆に対してどのような欲望を喚起させ、どのような行為に走らせるかをある種入念に計算したうえで流言を流し、他方で民衆側も官憲のその計算の意図をある種直観をもって察知して虐殺行為に及んだという、官憲と民衆との「共同正犯」的様相もあったのではないかとも私は考えている。

デマを流した官憲はどのような計算のもとでどのような事態を出来(しゅったい)させようと企図したのか、あるいは、自警団に結集し大虐殺を行なった民衆はどのような欲望や鬱屈を日常抱えていて、デマが流れたのを好機と捉えて、どのように自身の欲望を満たし鬱屈のはけ口としたのか(官憲のなかにも大虐殺に実際に手を貸した者が少なくなかったが)。それらについて、現代を生きる私たちが追体験し理解することができるような、ある程度首尾一貫した論理的説明が求められているのではないかと私は感じている。

さいごに――私の予感

私は、これらの若干の疑問が浮かぶにつれて、自警団に加わり、無辜の朝鮮人を大虐殺した日本人たちはいったい何を考え、何に突き動かされていたのだろうか、かれらの心性(内面世界)にもっと肉薄してみたいという衝動に駆られるようになった(もちろん、完全に知りうるわけではないことは承知しているが)。急激な近代化の波に呑み込まれた日本人が陥った実存的な不安や危機意識が、当時の民族差別感情や排外主義と絡み合いつつ、流言蜚語がトリガー(引き金)となって、事態をより深刻化させる方向で作用していった側面もあったのではないか。もっと言えば、大虐殺は、日本近代史における一時(いっとき)の逸脱や「寄り道」的な事件だったのではなく、近代日本の国民国家形成過程のなかから必然的に発生した、そして大虐殺の後の戦時総動員(総力戦)体制が成立するための〝地ならし〟ともなったような、近代日本人の精神構造に深く根ざした事件だったのではないか。あるいは、官憲が、大虐殺を誘発した民衆の負のエネルギーを、最初はひそかに焚きつけ、やがてたくみに馴致していき、最終的には(18年後には)自らの権力体制を正当化する源泉(燃料)としておおいに活用しながらアジア太平洋戦争へと突入していった、そのような重要なモーメントのひとつとなった事件ではないか、と。私自身のなかで、漠然とではあるが、これらの予感があるのだが、まだ具体的には判然としていない。

以上、大虐殺をめぐる若干の疑問を読者に投げかけてみた。ここまで書いてようやく気が付いたのだが、本来複雑で多岐にわたる問題性を含んでいるはずのこの暴力事件を、多くの日本人が「あれはウワサを信じて誤って殺傷しちゃった事件に過ぎないよね」と、事態をひどく単純化して軽く受け流して済ませてしまう傾向があることに対する、私の苛立ちが本稿を書いた動機と多少なりともなっている。私自身の勉強不足や考察の不徹底によって、かなり議論が混乱している点も多々あろうかと思う。至らぬ点などご教示いただければ幸いである。

パレスチナに明日はあるのか――「ガザ七人の画家展」を観て

松岡慶一

昨年わたしは相模原にパレスチナの子どもたちの絵を観に行った。その時に「ガザ七人の画家展」のことを知り、観に行きたいと強く思った。今回そのことが実現した。

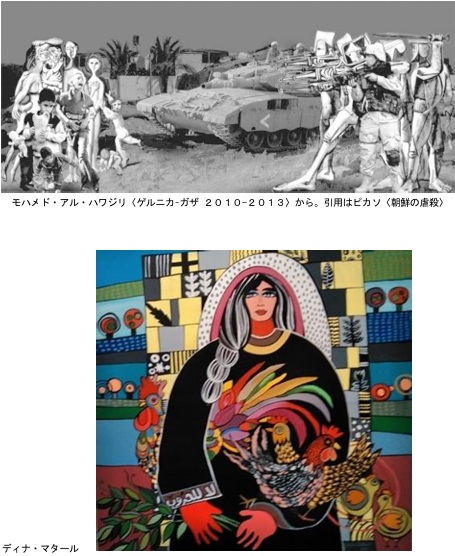

その日のギャラリートークは、主催者の上條陽子さんと映像ディレクターの原口美早紀さんお二人で、映像を使った興味深いものだった。昨年の「壁の中の子どもたち展」でわたしはNHK日曜美術館のガザの画家3人と上條陽子さんの活動を映した映像を観たが、原口さんはその番組を創った方だった。当日もその映像が流された。トークでガザのエルチカ画廊の7人の画家たちの消息を知った。昨年の展覧会では、イスラエル軍の殺戮の中、7人とも無事かどうかわからなかった。その無事が確認された。ホッとした。大きな喜びだ。映像で強烈に印象に残ったのは、モハメド・アル・ハワジリの〈ゲルニカ–ガザ 2010-2013〉という作品集が上映されたことだ。それはピカソ、ダリ、ゴッホ、シャガールらの絵と、制作当時のガザにおけるイスラエル軍の暴力、破壊を同一画面に合成したものだ。作品集のひとつのピカソの〈朝鮮の虐殺〉を引用した絵もあった。わたしはそれらの絵を観た時いまのガザの現実だと思った。2024年のいまも、暴力、破壊は続いているのだ。ガザでの破壊の現実と西欧絵画の組み合わせは、戦争の非道さを際立たせ、全世界へ発信する。

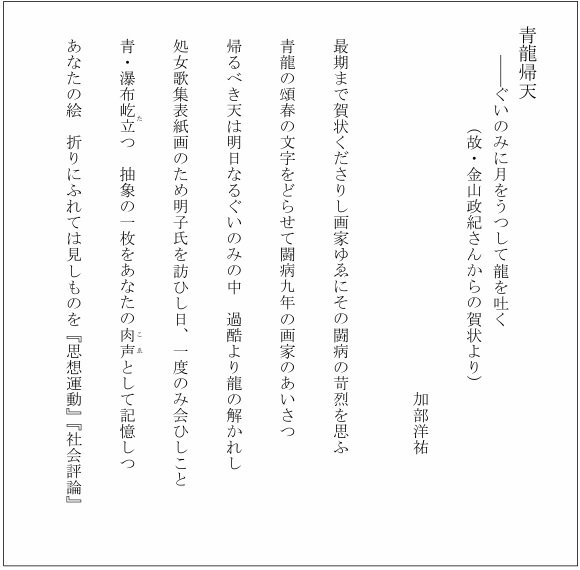

トークが終わり、7人の画家たちの絵を観てまわる。その日だけでは足らず、別の日にも観に行った。最初に目に付いたのが国際婦人デー集会のチラシの中心にあった美しい女性の、赤が眩しい色彩にあふれたディナ・マタールの絵だ。ガザの現実にない色を画布に描いているのだろうか。破壊を超えた命の色。次にハッとしたのが3点の子どもの絵。表情は少しずつ違うが、生き生きと彼方を見詰める眼。だが身体には痛みが刻印されている。アブドゥル・ラウーフ・アル=アジューリーの絵だ。その左壁面にはムハンマド・アル=ダブスの絵が4点ある。その中央に2つの絵。そこには、海岸に舟が繋がれ、陸には建物と人々の生活がある。海の青が美しい。ガザの海岸であろうか。

展示された絵全体で観ると色彩の豊かな絵が多いが、ソヘイル・セレイムの絵は黒い鋭い線で描かれている。荒涼とした風景の大きな絵が圧倒的だ。別のところには小さい絵だが横たわった子どもの半身の絵がある。ガザの破壊の痛みを思う。それでも屈しない人たち。ライエッド・イサの絵が何点かある。男の立像、坐像があり、そのひとの体温の暖かさが伝わってくる。花の絵は木々の少ないガザで家の窓際に置かれた花々を描いたものだろう。花園となり、色が燃える。ムハンマド・アブサールの絵――ユーモラスに舌を出した漫画の顔。描いているのは家族の日常のようだ。破壊に抗するユーモア。ハワジリの絵も展示されている。色とりどりの生き生きとした動物たちの群れ。生きて動き出している。

これらの絵を観ていると、絵を描くことは殺戮を撥ね返し生きていくことだと思えてくる。しかし、なによりも暴力と殺戮を止めねば、戦争を終わらせねば。それを願わずにはいられない。(『思想運動』2024年5月号掲載文を改稿)